|

О НЕПОДВИЖНЫХ СЮЖЕТАХ И БРОДЯЧИХ ТЕОРЕТИКАХ*(ИЗ СЛУЖЕБНОГО ДНЕВНИКА)

6 февраля 1931 г. Нам предложено завести дневники с подробным описанием хода наших научных работ. Мне трудно. Страдаю переутомлением и сонливостью. Говорят, каждый из нас обязан сделать научный доклад.

7 февраля. Мне хочется, по состоянию своего здоровья, выступить с теоретическим докладом. Пока в голове никаких мыслей. Перечитываю классиков, роюсь. По моему, самое интересное в науке – это бродячие сюжеты. Но как подойти к теме? Один и тот же сюжет бродит из Индии в Египет и Аравию, затем по Скандинавии и – через Испанию – в Польшу и на Кавказ 1. Как за него ухватиться, с чего начать? Я теряюсь. А надо же заполнять дневник.

8 февраля. Мне предложили сделать доклад в Кабинете Сравнительных литератур 2, но я колеблюсь. По последним научным данным, сравнивать вообще не следует, ибо нужно исходить только из одного имеющегося наличия факта, и изучать его бытование. А если уж сравнивать, то совершенно одинаковые вещи, так, чтобы сюжеты совпадали. Затем, сравниваемые сюжеты должны браться из одинаковых жанров, сказка со сказкой (желательно соблюдать и географические границы, по возможности, прежнего административного деления, например, одинаковость губернии и уезда), поэма с поэмой, роман с романом – при условии, конечно, одной и той же национальности писателей. А уж этого я боюсь пуще всего, потому что тогда нужно помнить, в каком городе какой автор родился, и кто был старше, кто

* Читано в Государственном Институте Речевой культуры (ГИРК) 19 февраля 1931 г.

1 Фрейденберг воспроизводит традиционную компаративистскую схему путешествия сказочных сюжетов, восходящую к Т. Бенфею.

2 См. о структуре института и его кабинетах в нашей статье, примеч. 7.

|

|

|

моложе, была ли и мать его той же национальности, что и его отец; затем, нужно строго разграничивать фольклор от литературы, я же никак не могу доподлинно узнать, что такое, в сущности, фольклор. На практике-то я, разумеется, хорошо знаю, что значит фольклор: ведь у нас две комнаты рядом, и когда литература – заседают справа, а когда фольклор – заседают слева. Нет, бродячие сюжеты куда безобидней. Здесь не требуется пояснений ни термина, ни происхождения. Бродячие – и кончено. А кто и за кем бродит, не все ли равно!

9 февраля. Что бы такое взять без головоломки? Четкость, главное четкость. Думаю Лермонтовского «Демона». Тут хорошо: сразу Пушкин. А уж где Пушкин, там все пойдет, как по маслу и вполне четко. Вот, в самом деле: сразу же у Пушкина имеется «Ангел» и в нем действует Демон. Наметка и готова. Там и тут встреча демона с ангелом. И дальше: у Пушкина демон назван «дух отрицанья, дух сомненья», у Лермонтова тоже «дух сомненья». Затем, у Пушкина есть стихотворение, которое уже прямо озаглавлено «Демон»; в нем говорится о тайных свиданиях Пушкина со «злобным гением», который прилетал искусить чистую душу поэта. Это последнее стихотворение ятляется уже несомненным предшествием Лермонтовского «Демона». Правда, у Пушкина оказывается Тамарой мужчина, поэт, сам – увы ! – Пушкин; но яфетидология говорит, что мужчина и женщина одно и то же1. И в самом деле, Пушкин дает название «Демон» стихотворению в 1823 г., а через 5 лет под таким же названием пишет стихотворную поэму Лермонтов; совершенно ясно влияние одного поэта на другого, тем более, что они оба русские. Впрочем, возможна еще и конгениальность двух поэтов. В таком случае, осторожней спросить, у кого взяли сюжет и Пушкин и Лермонтов? – Вот это уже легче. Оставляя Пушкина в стороне, мы должны помнить о том колоссальном влиянии, какое имел на Лермонтова гениальный Байрон. Достаточно вспомнить о мощных образах Каина и Люцифера, чтобы стало ясно, от

1 В «Поэтике сюжета и жанра» (Л., 1936. С. 231–233) Фрейденберг кратко касается мотивов, рассмотренных здесь, в пародийном докладе, и повторяет ту же мысль, не прибегая уже, однако, к провокационной форме: «Женская роль повторна мужской и только метафорический язык расцвечивает ее.» Фраза завершает рассуждение о построении раздвоенной системы персонажей и персонификационного оформления двуприродной (можно сказать «амбивалентной») сущности: «... царь представляется в фазе смерти рабом, жених – покойником; ‛кротость’ – черта наземная, ‛свирепость’ – подземная; благодетельный бог становится в хтонической фазе ‛убийцей’. Эти две стороны даются в одном и том же лице, но развдоенные, в линии ближайшего кровного родства; по большей части мы видим двух братьев, одного кроткого, другого – кровожадного, и второй губит первого, но первый одерживает победу, и погибает второй. Но эти двое лиц – только часть троичного комплексного образа; центральная фигура – отец, вокруг которого разгорается борьба двух братьев. Попутно отщепляется и женская роль, соответствующая трем мужским; она одновременно – мать, дитя, сестра, любовница. Отсюда впоследствии появляется мотив кровосмесительства и так называемый «Эдипов узел», за которым лежит только единство образного представления. <...> недвижен <...> один образ, носители же его безостановочно чередуются, и убийца вновь становится кротким богом, кроткий бог – вновь убийцей. <...> Однообразие полное, и в то же время богатство метафорических передач одного и того же образа создает кажущееся многообразие тем и характеров.»

|

|

|

куда взялся наш Демон. Кое-какие затруднения, правда, встают: например то, что сюжет Демона по своей схеме не имеет как будто ничего общего с сюжетной схемой Каина. Однако, центральное действующее лицо и там, и тут мятежное; что ж, этого достаточно, тем более, что один – Демон, другой – Люцифер, т.е. оба черти. Да и опять же, дело не в методологии, а в методологах. Вот, если б это стал доказывать ученик Марра, тогда нельзя: сравнивай, дескать, два равных сюжетных треугольника, а наш брат, бродячий теоретик – ему все можно; там черт и тут черт, ну и довольно, абсолютная четкость. Итак, здесь все благополучно и можно пойти дальше. Да, а откуда Байрон взял свой сюжет? Ну, ведь он был англичанин; как англичанин, он не мог не находиться под влиянием другого англичанина (тем более, предшественника) – Мильтона; а у Мильтона в «Потерянном рае» есть образ именно мятежного Люцифера. Но откуда у Мильтона появился этот тип бунтующего сатаны? – Мильтон был пуританин, человек воинст-вующей религиозности (вот, как у нас воинствующие безбожники); его сюжет взят прямо из Библии, и его сатана – библейский падший ангел. Конечно, не приходится спрашивать – откуда же этот образ взят Библией; Библия – древнейший в мире религиозный памятник, и ссылка на него освобождает от последующих разысканий1. Сюжеты Библии, как мы знаем, созданы религиозным творчеством древнего Израиля; под влиянием высокого религиозного воодушевления отдельные авторы создавали поэтические образы и сюжеты, и в том числе образ Каина. Но у меня является беспокойное желание узнать, почему религиозное воодушевление создало Каина, а не, скажем, Травиату? – Впрочем, нет ответ ясен: черты, поро

1 И в серьезной полемике с распространением исторических методов в неподсудную им сферу Фрейденберг не раз обращалась к проблеме разной датировки фактического возникновения дошедшего до исследователя древнего текста и датировки заключенного в нем «дописьменного» содержания: «Принятая ныне датировка полностью вытекает из однолинейного, чисто внешнего отношения к памятнику. Она, несомненно, имеет решающее значение при формальном подходе, и потому-то ею так дорожат и так ее отстаивают. Однако, внешнее оформление памятника в том или ином веке очень часто оказывается второстепенным фактом. Важна датировка содержания, а его-то и не датируют. Да и как можно датировать, если придерживаться теории заимствования? Ведь, если содержание берется поэтом из одного памятника и переносится в другой, то определять хронологию содержания ученый должен только для первого памятника, а хронологию оформления – для последнего. Бывает, впрочем, и второй случай, когда содержание памятника относят целиком к эпохе оформления этого памятника. И в этом случае, как в предыдущем, датируют одну эпоху и совершенно сбрасывают со счета другую, эпоху становления содержания. <...> Это – типологическая методология объяснения литературных, фольклорных и религиозных явлений. Сперва идет ссылка на Гомера или на не дошедший до нас первоисточник, существующий лишь гипотетически; от этого фантома протягивается одноколейная дорога к исследуемому памятнику, с переупряжкой лошадей на всех промежуточных придорожных станциях. В отдельных случаях филологическая критика доходит до того, что считает страсть Архилоха взятой от какого-то выражения Гомера, а выражение Гомера – поздней вставкой из Теогонии Гезиода <...> Однолинейных явлений в истории нет, потому что их нет в реальной действительности. Вот почему я считала себя свободной от принятых датировок в тех случаях, когда имела дело с образным содержанием памятника» (Композиция «Трудов и дней» Гезиода [не опубликовано]).

|

|

|

дившие образ Каина, коренятся в самой природе человека. Мотив зависти, по единодушному мнению научных работников, до того присущ жизни, что мы можем найти его у всех народов во все времена и во всех условиях. Разумеется, происхождение сатаны обще-психологично: это для ученых так ясно, что не требует доказательств. Ничего нет удивительного, что религиозный человек, обоготворяя высшую моральную силу и, зная, вообще, о морали о самого первого дня истории, рано задумывался над происхождением зла1. Тогда еще не было ни науки, ни греческого языка, а потому «происхождение» еще не называлось «генезис», и человек задумывался не над генезисом, конечно, зла, а именно над происхождением; и вот это зло он представлял себе в виде отпадения от доброго и мудрого начала, от бога и чистых духов. Такое объяснение тем более правдоподобно для первобытного человека, что даже в науке ХХ века различия в языке принимаются за отпадения от единого чистого праязыка. Итак, образ падшего злого духа, имеющий начальное происхождение в Библии, лег в основу сюжета о сатане и стал варьироваться отдельными творцами, переходя из рук в руки. Гении с гордой и свободолюбивой душой, подобные Байрону (он был лорд, а лорды очень горды) и Лермонтову, создавали из сатаны тип мятежника и протестанта; мыслители-художники, как великий Гете, вкладывали в черта философское содержание; другие, беспринципные, например, Кальдерон или Марло, пользовались дьяволом, как героем выигрышного сюжета. Идя из Библии, этот сюжет ложится основой церковных легенд и даже средневековых романов, драм и повествования; здесь уже дьявол – мелкий искуситель и интриган, и нужна была мощная фантазия гениальных поэтов, чтоб потом разукрасить этого сатану и вдохнуть в него гордый дух.

1 «С древних времен люди пытались размышлять о происхождении мира, о смысле и цели человеческой жизни и искали ответа на вопрос, откуда появилось зло». Эта цитата взята не из пародируемой у Фрейденберг научной книги, а наугад – из предисловия к истории Адама и Евы (Иллюстрированная Библия для молодежи. Загреб, 1989. С. 16), чтобы продемонстрировать топичность – устойчивость и безымянность этого хода мысли.

|

|

|

Таким образом, книжное происхождение нашего сюжета несомненно, и мы без особого труда можем прослеживать, как поэт, в поисках сюжета, обращается то к одному, то к другому предшественнику, избегая, впрочем, открыто называть источник своего заимствования. Конечно, немалое удивление вызывает то, что поэт, да еще гений, являясь творцом новых художественных ценностей, оказывается беспомощным только в отношении сюжета. Но это объясняется экономией поэтических сил1. Так, греческие трагики писали на одни и те же сюжеты, чтоб попробовать свои силы, – как атлеты поднимают для упражнения одни и те же гири.

Однако, возвращаюсь к сюжету «Демона». Меня смущает, что здесь есть сцена, которой нет ни в Библии, ни у проходивших передо мной гениев. Это сцена в монастыре, когда Демон посещает Тамару. Если отбросить мятежность, то Лермонтовский сюжет прозвучит так: злобное сверхъестественное существо полюбило смертную девушку, убило ее жениха и кощунственно обольстило ее в монастыре. В эпилоге торжествует ангел, который отводит душу девицы в рай, а демон остается посрамленным. Сюжет фантастический, чтоб не сказать очень неприятного слова – мифологический. Но лучше его не произносить. О мифе и мифологии писали Макс Миллер и Буслаев, а поэтому говорить что-нибудь о мифотворчестве, это значит возвращаться к Миллеру и Буслаеву. Нет, незачем. Поэтичность и фантастика – достаточно понятные всем нам научные термины и освобождают нас от дальнейших расшифровок. Герой – черт, его соперник – ангел, место действия – в небесном эфире, – причем же здесь мифологизмы, в ХХ-то веке. Это чистейшая фантастика. Ну-с, так. Теперь все, как будто, ясно, Можно прямо переходить к анализу первых одиннадцати песен II-й части моего

1 Впуская чужой теоретический язык (“экономия поэтических сил”) Фрейденберг также избегает “открыто называть источник”. Тем более, что в данном случае (как и несколько ниже, когда Фрейденберг отсылает как к “научным” и потому “самопонятным” терминам “поэтичность и фантастика”) перед нами весьма характерный образец филологического и философского топоса с плавающим, псевдотерминологическим содержанием. Принцип “экономия мышления” Маха (по-русски “Принцип сохранения работы” опубликован в 1909 г., Спб) или “принцип наименьшей траты сил” Авенариуса (по-русски “Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил” опубликовано в 1899 и 1913 г., СПб.) трактуется то в психологически-биологическом плане (как результат эволюционного приспособления к познавательной ситуации стремящегося к самосохранению человеческого существа), то в рационалистическом: объяснение предложенным образом возможно большего числа явлений и фактов. Д.Н.Овсянико-Куликовский использует принцип “Экономии мышления” для описания процессов художественного творчества: все протекающее в подсознании есть, оказывается, “сбережение сил” и дает большую “экономию” по сравнению с сознательной работой поэта и мыслителя (Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. СПб., 1914, т. 6. С. 22 слл.). Спенсер был автором работы, доказывающей, что достоинтсва стиля строятся на экономии внимания и умственных усилий слушателя. ( Spenser H. The philosophy of style // Spencer H. Essays scientifique, political et speculative. London, 1891. Vol. 2. 3 issue). А. Н. Веселовский, хотя и отзывался о работе Спенсера критически, тем не менее, и сам давал, оценки, основанные на принципе “экономии” – не всегда яно чего: “Достоинство стиля состоит именно в том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов” (Историческая поэтика. М., 1940. С. 354). Дело не только в том, что не все когда-либо существовавшие словесные культуры видели “достоинство стиля”именно в этом, но прежде всего в том, что подобная “экономия слов” требует как раз повышенного “расхода внимания”(ср. кртику Л. С. Выготского: Психология искусства. М., 1968. С. 256). Естественно, что для Шкловского с его идеей “затрудненения” восприятия, разрушения автоматизма, общепризнанная “экономия поэтических сил” – обветшалое наследие академической филологии (Искусство как прием. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 2. Пг., 1917. С. 3–14; О теории прозы. М., 1929. С. 7–23). Однако Веселовский прибегал к понятию “естественного сбережения сил” еще в одном вопросе, касающемся вовсе не стиля, но бытия традиции: “Как в области культуры, так, специальнее, и в области искусства мы связаны преданием и ширимся в нем, не созидая новых форм, а привязывая к ним новые отношения; это своего рода естественное “сбережение силы” (Историческая поэтика... С. 376). Представление об истории поэзии как постоянной перекомбинации, а не изобретении образов, как о выработке приемов расположения и обработки словесных материалов, а не их создании, оказывается общим для Шкловского и для его академического предшественника (см. А. П. Чудаков. Виктор Шкловский: два первых десятилетия // Его же. Слово-вещь-мир. М., 1992. С 194–195). Они расходились в степени осознанности автором своей зависимости от традиции и своего рекомбинационного вклада. У Веселовского с его занятиями преимущественно древней словесностью “исстари завещанные образы” существуют в таком же режиме “автоматизма”, в котором видел основы “экономии творческих сил” Овсянико-Куликовский. Работа с традиционным “божьим”, “ничьим” материалом Шкловским признается, но как критик современной ему литературы он акцентирует сознательное ее использование, остранение “звещеанного образа” через прием. Позитивистская “экономия” не устраивает Фрейденберг ни в одном из изводов. Она видит в культуре в целом и в отдельных ее проявлениях нагромождения тождеств, редупликацию, повтор, нанизывание и циклизацию разноморфных дубликатов. Избыточная с самого начала культура не могла знать, что экономичность станет со временем мерилом ценности. В эпоху homo economicus. Фрейденберг как “палеонтолога” интересует другое – как структура художественных образов и сюжетов в любых историко-культурных традициях разворачивается по схеме, заданной архаичным мифом, семантикой мифологического образа. Поэтому рука, протянутая ей Казанским на обсуждении сюжета о святом-разбойнике (я имею в виду его указание на идею Шкловского о жизни образов, “божьих”, “ничьих”), не была принята (см. выше нашу статью и примеч. 28 ).

|

|

|

«Демона». Но сперва опишу ее, ту сцену, над которой хочу поработать. Ну, вот. Глухой монастырь. Ночь. Благочестивая тишина женских келий. Как вдруг у входа, в темноте, крадется мрачная фигура. (Я устала и безумно хочу спать). Это грешная падшая душа, знаменитый злодей и богохульник. Он влюблен в кроткую девушку, в монахиню, и пришел в это святое место, чтоб обольстить свою жертву. На миг он колеблется и дрожит; подводит итоги своей жизни и своим чаяниям; хочет отступить перед дерзостью плана, но неотвратимо его выполняет. Монахиня, между тем (я засыпаю!) смятена. Она любит злодея и грешника. Она любит убийцу своего близкого. Отец увез ее сюда в монастырь, чтобы спасти от искусительной любви злодея, – и эта поездка заменила свадьбу, монашеские одеяния – брачный наряд. И среди сумрачного сна келий (у меня выпадает перо из рук...) одна лампадка тускло освещает монастырское окно... Нет, не могу больше. Сплю. 2 часа ночи. Кончу завтра.

10 февраля. Ах, это проклятое утомление! Вот горе! Вчера перепутала книги и, клюя носом, выписала сцену не из «Демона», а из одной, шут его знает из какой, драмы Кальдерона. Экая досада. И добро бы еще это была драма Кальдерона «Чудесный кудесник»1, так уж куда бы ни шло. Так нет же, беру заглавный лист -,, Поклонение кресту». Тьфу! Черт попутал, честное слово, черт! Я уж теперь, хочешь, нет ли, а нужно разобраться, как такая нелепица могла произойти: все точь в точь «Демон», а не «Демон»! Во-первых, как эта драма Кальдерона ко мне попала? – Да очень просто. Уже давно писали, что Лермонтов заимствовал сюжет «Демона» из «Чудесного кудесника»2; ну, томик у меня и лежал; да слу

1 «Чудесный кудесник» – El magico prodigioso. Перевод этой пьесы был выполнен Бальмонтом под названием «Волшебный маг»; в издании пьес в серии «Литературные памятники» предлагается название «Необычайный маг» (М., 1989. С. 811). Содержание: дьявол хочет при помощи любви язычника Киприана искусить христианку Юстину; ученый юноша Киприан стремится сам познать сущность мира, на его пути дьявол ставит Юстину. Киприан отдает дьяволу душу ради обладания Юстиной, но попадая вместе с ней в тюрьму, обращается в христианство и погибает вместе с нею мученической смертью.

2 Об этом упоминает Н. П. Дашкевич в статье «Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова»: «Что до перенесения действия в Испанию, то не следует ли специальную причину того искать в одном из источников, которые привели Лермонтова к фабуле о любви демона к монахине? См. напр., легенду о благочестивой монахине Юстине [»юридически» Юстина не монахиня, к ней сватаются женихи, но она посвящает себя богу – Н.Б.], обработанную Кальдероном (1637), о которой имеется монография: Calderon et Goethe ou le Faust et le Magicien Prodigeux. Mémoire de Dr. Ant. Sanchez Moguel. Trad. par J.-G. Magnabal. Paris, 1883» (Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца». 1893. Кн. 7. С.224). Дашкевич указывает также на существование немецкого перевода пьесы (автор перевода Gies, год издания 1816) и перевода отдельных сцен, выполненных Шелли (Shelly's Posthumous Poems. 8-vol. London, 1824. Pp. 362–392.). Никаких сведений о знакомстве Лермонтова с этими книгами исследователь не приводит.

|

|

|

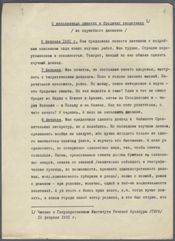

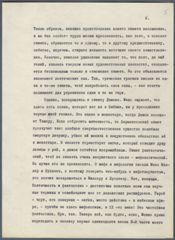

чись на горе, не на том месте была книга открыта – вот методология и провалилась. Подготовка к докладу осложняется. Попробую, однако, разобраться. Из «Чудесного кудесника» Лермонтов мог и должен был заимствовать свой конкретный сюжет. Почему? Потому что и там черт помогает герою соблазнить благочестивую монахиню. Заимствование, конечно, неоспоримо, раз там и тут – черти, тем более, что по первоначальным редакциям место действия «Демона» происходило в Испании 1 (и у Лермонтова даже есть драма «Испанцы»). Так. Все в порядке. Теперь насчет «Поклонения кресту». Заимствованья не должно было быть никоим образом: чертей нет вовсе, это раз. Второе – сюжет. Здесь так. Герой – подкидыш – влюбляется в нежную барышню из знатной семьи. Но отец не хочет отдать ее за безродного. Герой с отчаяния становится разбойником. В развязке он оказывается сыном этого непреклонного отца и братом любимой девушки. Но ведь кто мог знать развязку! – Герой ее не знал; и потому он убил своего собственного брата, который охранял честь сестры. Отец увез девицу в монастырь, чтоб разлучить ее о подкидышем и убийцей. Но герой, сделавшись разбойником, продолжает домогаться своей возлюбленной; он пробирается ночью в монастырскую келью... и здесь идет сцена, которая одинакова у Кальдерона и Лермонтова. Беру оба текста 2, сверяю перевод Бальмонта 3 с испанским подлинником (неверные места вставляю в ломаные скобки) и озабоченно читаю двух поэтов зараз.

| Лермонтов | Кальдерон |

| Вечерней мглы покров воздушный | Никем не видим и не слышим |

| Уж холмы Грузии одел. | Влеком таинственной судьбой, |

| Привычке сладостной послушный, | Весь монастырь, глубоко спящий, |

| В обитель Демон прилетел. | Я обошел, <окутан мглой>4 |

1 Кавказ и имя Тамара появляются только в пятой (по иному счету – шестой) редакции 1838 г. («Редакция Лопухиной»); вторая редакция 1830 г. помещает действие «Демона» в Испании.

2 Фрагменты из «Демона», цитируемые ниже, приводятся нами не по рукописи Фрейденберг, а по современному изданию: Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., 1969. Цитаты из Лермонтова (в отличие от Кальдерона) даны не в той последовательности, в какой соответствующие строки следуют в тексте поэмы.

3 См.: Сочинения Кальдерона / пер. с испанского К. Д. Бальмонта. Вып. 2. М., 1902. С. 307 сл.

4 В переводе Бальмонта незначительное отличие: не «мглой», а «тьмой». Не отмечено скобками другое отступление от текста: «желания любви» вместо «хотения» в печатном тексте (в экземпляре Румянцевской библитотеки «хотения» от руки исправлены на «желания). Серьезное обещание сверки с подлинником, помещения неверных мест в скобки и «озабоченное» чтение так явно контрастируют с ничтожным исполнением этих обещаний, что хочется видеть здесь шутливую имитацию гелертерской текстологии.

|

|

|

| Лермонтов | Кальдерон |

| Задумчив, у стены высокой | Какое мертвое молчанье! |

| Он бродит * : от его шагов | Но вижу слабый свет огня |

| Без ветра лист в тени трепещет. | Средь этой темноты зловещей. |

| Он поднял взор: ее окно, | Здесь келья тесная, и в ней |

| Озарено лампадой, блещет; | Я вижу Юлию. |

| |

| Но долго, долго он не смел | .....Так что же? |

| Святыню мирного приюта | Не хватит храбрости моей, |

| Нарушить. И была минута, | Чтоб с ней заговорить? Я медлю! |

| Когда казался он готов | Пред чем дрожит моя любовь? |

| Оставить умысел жестокий. | Едва, смущенный, стану смелым, |

| Как, смелый, я смущаюсь вновь. |

| В смиренном этом одеяньи |

| Вдвойне волшебна красота: |

| |

| Тоску любви, ее волненье | Во мне в одно и то же время |

| Постигнул Демон в первый раз; | Желания любви зажглись, |

| Он хочет в страхе удалиться... | И жажда чар, и стыд, и жалость... |

| |

| О, Юлия, проснись, проснись! |

| Тамара | Юлия |

| О! кто ты? речь твоя опасна! | Кто звал меня? Но что я вижу? |

| Тебя послал мне ад иль рай? | Ты тень желанья моего? |

| Чего ты хочешь?... | Тень мысли? |

| ...Чего ты хочешь в этот час, |

| О, призрак мысли повторенной, |

| Обманный верный лишь для глаз? |

| Ты голос ли воображенья? |

| Ты заблуждений образец? |

| Рождение холодной ночи? |

| Но молви, кто ты? отвечай... | Мой сон? Мой призрак, наконец? |

| Демон | Эусебио |

| Я тот, которому внимала | Я Эусебио, к тебе я |

| Ты в полуночной тишине, | Пришел, о Юлия, любя; |

| Чья мысль душе твоей шептала, | Когда б я был твоею мыслью, |

| Чью грусть ты смутно отгадала, | Я был бы вечно близь тебя. |

| Чей образ видела во сне. | |

* И Демон бродит! – мотив, по-видимому, бродячий

|

|