О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках (из служебного дневника)

Опубл.: О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках : (из служебного дневника)/ О. М. Фрейденберг ; публ. и коммент. Н. В. Брагинской // Одиссей : человек в истории : представления о власти. 1995. – М.: Наука, 1995. – С. 272–297.

|

|

* Читано в Государственном Институте Речевой культуры (ГИРК) 19 февраля 1931 г.

1 Фрейденберг воспроизводит традиционную компаративистскую схему путешествия сказочных сюжетов, восходящую к Т. Бенфею.

2 См. о структуре института и его кабинетах в нашей статье, примеч. 7.

|

|

|

1 В «Поэтике сюжета и жанра» (Л., 1936. С. 231–233) Фрейденберг кратко касается мотивов, рассмотренных здесь, в пародийном докладе, и повторяет ту же мысль, не прибегая уже, однако, к провокационной форме: «Женская роль повторна мужской и только метафорический язык расцвечивает ее.» Фраза завершает рассуждение о построении раздвоенной системы персонажей и персонификационного оформления двуприродной (можно сказать «амбивалентной») сущности: «... царь представляется в фазе смерти рабом, жених – покойником; ‛кротость’ – черта наземная, ‛свирепость’ – подземная; благодетельный бог становится в хтонической фазе ‛убийцей’. Эти две стороны даются в одном и том же лице, но развдоенные, в линии ближайшего кровного родства; по большей части мы видим двух братьев, одного кроткого, другого – кровожадного, и второй губит первого, но первый одерживает победу, и погибает второй. Но эти двое лиц – только часть троичного комплексного образа; центральная фигура – отец, вокруг которого разгорается борьба двух братьев. Попутно отщепляется и женская роль, соответствующая трем мужским; она одновременно – мать, дитя, сестра, любовница. Отсюда впоследствии появляется мотив кровосмесительства и так называемый «Эдипов узел», за которым лежит только единство образного представления. <...> недвижен <...> один образ, носители же его безостановочно чередуются, и убийца вновь становится кротким богом, кроткий бог – вновь убийцей. <...> Однообразие полное, и в то же время богатство метафорических передач одного и того же образа создает кажущееся многообразие тем и характеров.»

|

|

|

1 И в серьезной полемике с распространением исторических методов в неподсудную им сферу Фрейденберг не раз обращалась к проблеме разной датировки фактического возникновения дошедшего до исследователя древнего текста и датировки заключенного в нем «дописьменного» содержания: «Принятая ныне датировка полностью вытекает из однолинейного, чисто внешнего отношения к памятнику. Она, несомненно, имеет решающее значение при формальном подходе, и потому-то ею так дорожат и так ее отстаивают. Однако, внешнее оформление памятника в том или ином веке очень часто оказывается второстепенным фактом. Важна датировка содержания, а его-то и не датируют. Да и как можно датировать, если придерживаться теории заимствования? Ведь, если содержание берется поэтом из одного памятника и переносится в другой, то определять хронологию содержания ученый должен только для первого памятника, а хронологию оформления – для последнего. Бывает, впрочем, и второй случай, когда содержание памятника относят целиком к эпохе оформления этого памятника. И в этом случае, как в предыдущем, датируют одну эпоху и совершенно сбрасывают со счета другую, эпоху становления содержания. <...> Это – типологическая методология объяснения литературных, фольклорных и религиозных явлений. Сперва идет ссылка на Гомера или на не дошедший до нас первоисточник, существующий лишь гипотетически; от этого фантома протягивается одноколейная дорога к исследуемому памятнику, с переупряжкой лошадей на всех промежуточных придорожных станциях. В отдельных случаях филологическая критика доходит до того, что считает страсть Архилоха взятой от какого-то выражения Гомера, а выражение Гомера – поздней вставкой из Теогонии Гезиода <...> Однолинейных явлений в истории нет, потому что их нет в реальной действительности. Вот почему я считала себя свободной от принятых датировок в тех случаях, когда имела дело с образным содержанием памятника» (Композиция «Трудов и дней» Гезиода [не опубликовано]).

|

|

|

1 «С древних времен люди пытались размышлять о происхождении мира, о смысле и цели человеческой жизни и искали ответа на вопрос, откуда появилось зло». Эта цитата взята не из пародируемой у Фрейденберг научной книги, а наугад – из предисловия к истории Адама и Евы (Иллюстрированная Библия для молодежи. Загреб, 1989. С. 16), чтобы продемонстрировать топичность – устойчивость и безымянность этого хода мысли.

|

|

|

1 Впуская чужой теоретический язык (“экономия поэтических сил”) Фрейденберг также избегает “открыто называть источник”. Тем более, что в данном случае (как и несколько ниже, когда Фрейденберг отсылает как к “научным” и потому “самопонятным” терминам “поэтичность и фантастика”) перед нами весьма характерный образец филологического и философского топоса с плавающим, псевдотерминологическим содержанием. Принцип “экономия мышления” Маха (по-русски “Принцип сохранения работы” опубликован в 1909 г., Спб) или “принцип наименьшей траты сил” Авенариуса (по-русски “Философия как мышление о мире сообразно принципу наименьшей меры сил” опубликовано в 1899 и 1913 г., СПб.) трактуется то в психологически-биологическом плане (как результат эволюционного приспособления к познавательной ситуации стремящегося к самосохранению человеческого существа), то в рационалистическом: объяснение предложенным образом возможно большего числа явлений и фактов. Д.Н.Овсянико-Куликовский использует принцип “Экономии мышления” для описания процессов художественного творчества: все протекающее в подсознании есть, оказывается, “сбережение сил” и дает большую “экономию” по сравнению с сознательной работой поэта и мыслителя (Овсянико-Куликовский Д. Н. Собрание сочинений. СПб., 1914, т. 6. С. 22 слл.). Спенсер был автором работы, доказывающей, что достоинтсва стиля строятся на экономии внимания и умственных усилий слушателя. ( Spenser H. The philosophy of style // Spencer H. Essays scientifique, political et speculative. London, 1891. Vol. 2. 3 issue). А. Н. Веселовский, хотя и отзывался о работе Спенсера критически, тем не менее, и сам давал, оценки, основанные на принципе “экономии” – не всегда яно чего: “Достоинство стиля состоит именно в том, чтобы доставить возможно большее количество мыслей в возможно меньшем количестве слов” (Историческая поэтика. М., 1940. С. 354). Дело не только в том, что не все когда-либо существовавшие словесные культуры видели “достоинство стиля”именно в этом, но прежде всего в том, что подобная “экономия слов” требует как раз повышенного “расхода внимания”(ср. кртику Л. С. Выготского: Психология искусства. М., 1968. С. 256). Естественно, что для Шкловского с его идеей “затрудненения” восприятия, разрушения автоматизма, общепризнанная “экономия поэтических сил” – обветшалое наследие академической филологии (Искусство как прием. Сборники по теории поэтического языка. Вып. 2. Пг., 1917. С. 3–14; О теории прозы. М., 1929. С. 7–23). Однако Веселовский прибегал к понятию “естественного сбережения сил” еще в одном вопросе, касающемся вовсе не стиля, но бытия традиции: “Как в области культуры, так, специальнее, и в области искусства мы связаны преданием и ширимся в нем, не созидая новых форм, а привязывая к ним новые отношения; это своего рода естественное “сбережение силы” (Историческая поэтика... С. 376). Представление об истории поэзии как постоянной перекомбинации, а не изобретении образов, как о выработке приемов расположения и обработки словесных материалов, а не их создании, оказывается общим для Шкловского и для его академического предшественника (см. А. П. Чудаков. Виктор Шкловский: два первых десятилетия // Его же. Слово-вещь-мир. М., 1992. С 194–195). Они расходились в степени осознанности автором своей зависимости от традиции и своего рекомбинационного вклада. У Веселовского с его занятиями преимущественно древней словесностью “исстари завещанные образы” существуют в таком же режиме “автоматизма”, в котором видел основы “экономии творческих сил” Овсянико-Куликовский. Работа с традиционным “божьим”, “ничьим” материалом Шкловским признается, но как критик современной ему литературы он акцентирует сознательное ее использование, остранение “звещеанного образа” через прием. Позитивистская “экономия” не устраивает Фрейденберг ни в одном из изводов. Она видит в культуре в целом и в отдельных ее проявлениях нагромождения тождеств, редупликацию, повтор, нанизывание и циклизацию разноморфных дубликатов. Избыточная с самого начала культура не могла знать, что экономичность станет со временем мерилом ценности. В эпоху homo economicus. Фрейденберг как “палеонтолога” интересует другое – как структура художественных образов и сюжетов в любых историко-культурных традициях разворачивается по схеме, заданной архаичным мифом, семантикой мифологического образа. Поэтому рука, протянутая ей Казанским на обсуждении сюжета о святом-разбойнике (я имею в виду его указание на идею Шкловского о жизни образов, “божьих”, “ничьих”), не была принята (см. выше нашу статью и примеч. 28 ).

|

|

|

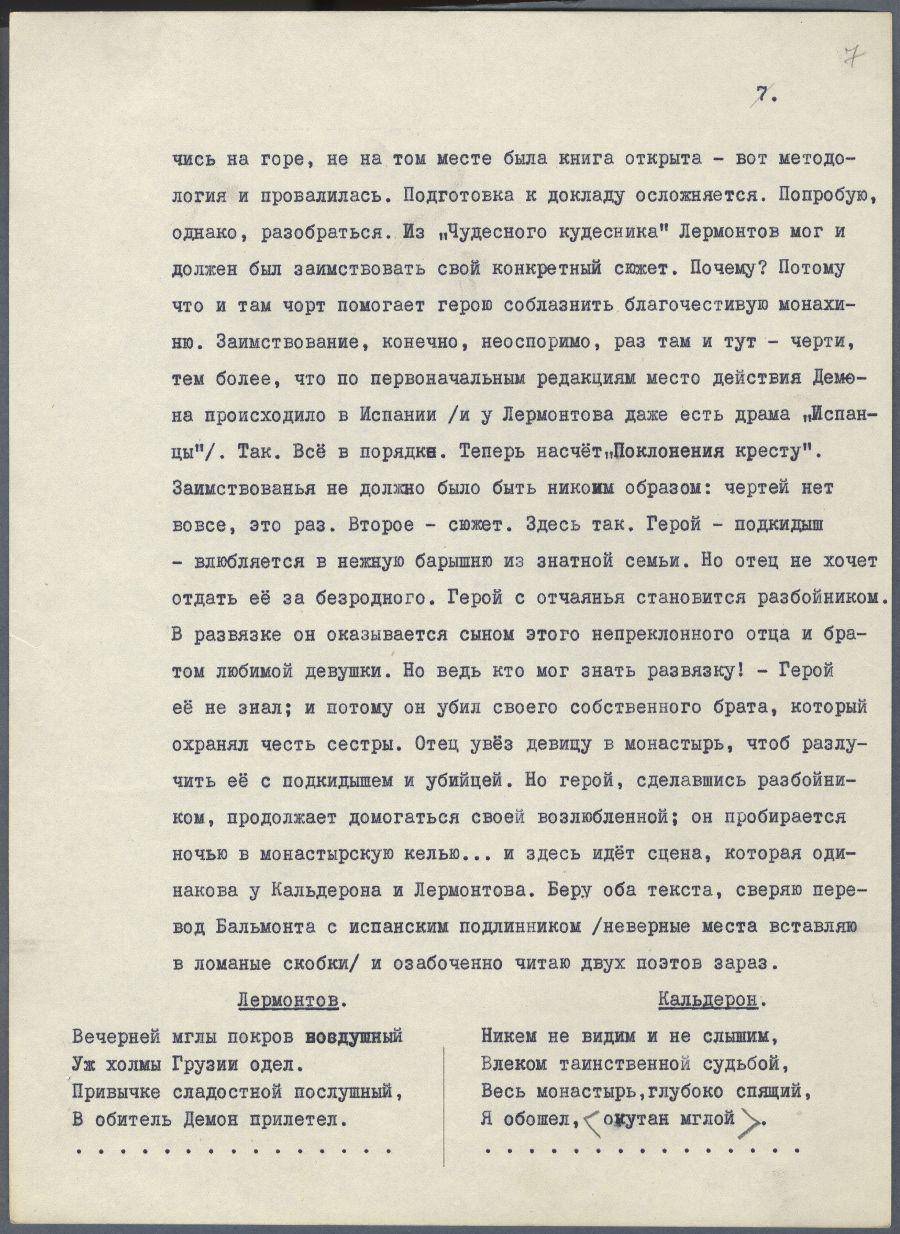

1 «Чудесный кудесник» – El magico prodigioso. Перевод этой пьесы был выполнен Бальмонтом под названием «Волшебный маг»; в издании пьес в серии «Литературные памятники» предлагается название «Необычайный маг» (М., 1989. С. 811). Содержание: дьявол хочет при помощи любви язычника Киприана искусить христианку Юстину; ученый юноша Киприан стремится сам познать сущность мира, на его пути дьявол ставит Юстину. Киприан отдает дьяволу душу ради обладания Юстиной, но попадая вместе с ней в тюрьму, обращается в христианство и погибает вместе с нею мученической смертью.

2 Об этом упоминает Н. П. Дашкевич в статье «Мотивы мировой поэзии в творчестве Лермонтова»: «Что до перенесения действия в Испанию, то не следует ли специальную причину того искать в одном из источников, которые привели Лермонтова к фабуле о любви демона к монахине? См. напр., легенду о благочестивой монахине Юстине [»юридически» Юстина не монахиня, к ней сватаются женихи, но она посвящает себя богу – Н.Б.], обработанную Кальдероном (1637), о которой имеется монография: Calderon et Goethe ou le Faust et le Magicien Prodigeux. Mémoire de Dr. Ant. Sanchez Moguel. Trad. par J.-G. Magnabal. Paris, 1883» (Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца». 1893. Кн. 7. С.224). Дашкевич указывает также на существование немецкого перевода пьесы (автор перевода Gies, год издания 1816) и перевода отдельных сцен, выполненных Шелли (Shelly's Posthumous Poems. 8-vol. London, 1824. Pp. 362–392.). Никаких сведений о знакомстве Лермонтова с этими книгами исследователь не приводит.

|

|

|

1 Кавказ и имя Тамара появляются только в пятой (по иному счету – шестой) редакции 1838 г. («Редакция Лопухиной»); вторая редакция 1830 г. помещает действие «Демона» в Испании.

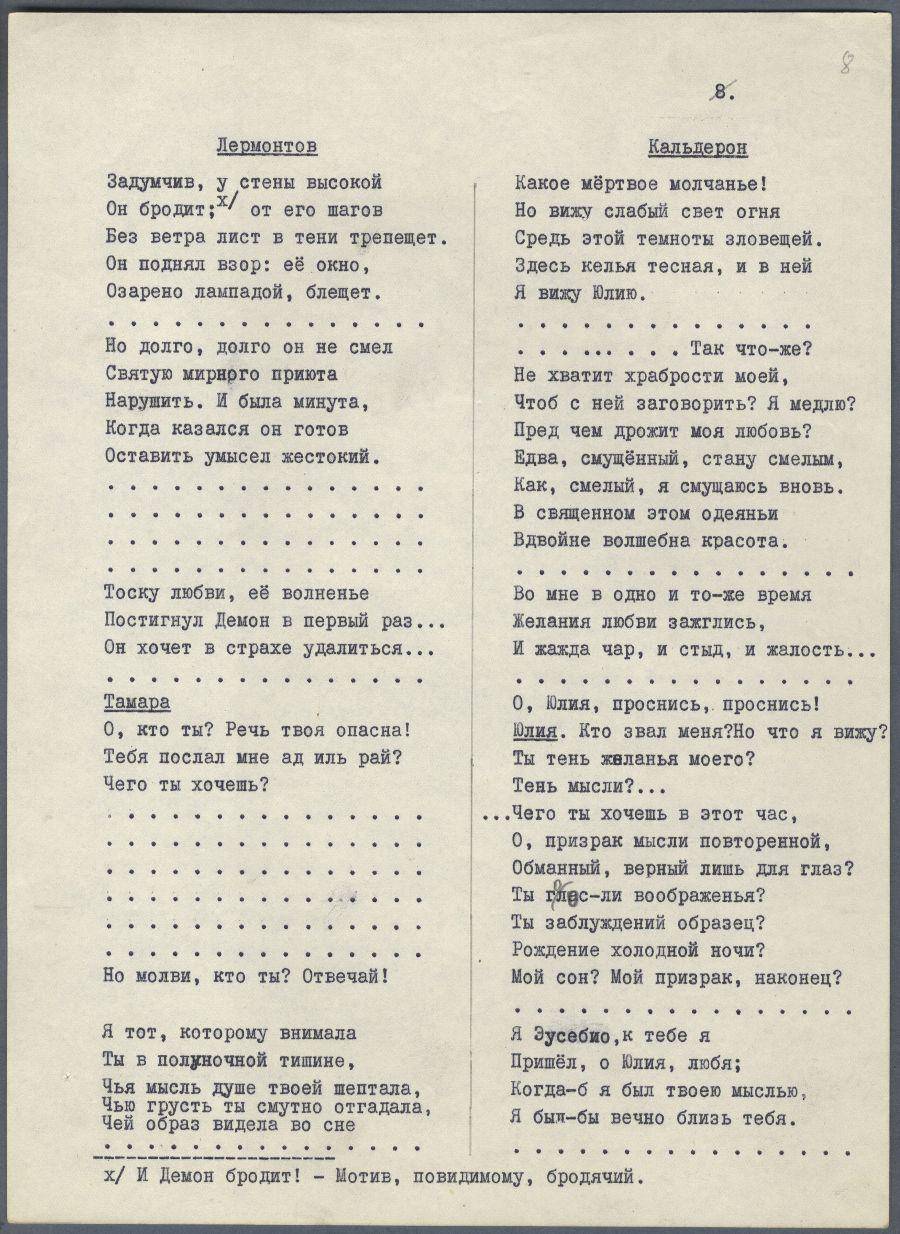

2 Фрагменты из «Демона», цитируемые ниже, приводятся нами не по рукописи Фрейденберг, а по современному изданию: Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., 1969. Цитаты из Лермонтова (в отличие от Кальдерона) даны не в той последовательности, в какой соответствующие строки следуют в тексте поэмы.

3 См.: Сочинения Кальдерона / пер. с испанского К. Д. Бальмонта. Вып. 2. М., 1902. С. 307 сл.

4 В переводе Бальмонта незначительное отличие: не «мглой», а «тьмой». Не отмечено скобками другое отступление от текста: «желания любви» вместо «хотения» в печатном тексте (в экземпляре Румянцевской библитотеки «хотения» от руки исправлены на «желания). Серьезное обещание сверки с подлинником, помещения неверных мест в скобки и «озабоченное» чтение так явно контрастируют с ничтожным исполнением этих обещаний, что хочется видеть здесь шутливую имитацию гелертерской текстологии.

|

|

|

* И Демон бродит! – мотив, по-видимому, бродячий

|